2025年7月,欧洲站的跨境卖家又一次感受到了“平台系统”的冷酷。

这次中招的,不是滥发差评、也不是操纵review,而是一个“被动的地址变量”——mufus_address。没听说过?你可能已经用了。

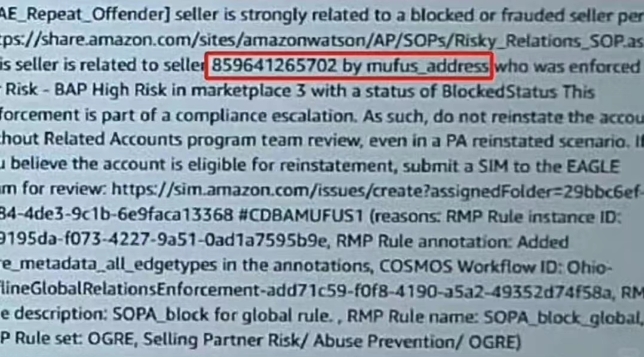

一、问题源头:一个地址引爆整批关联封号

这场“扫号潮”的起因其实很简单。

在某份账号体检报告中,大量被封账号出现了相同的字段信息,其中一个地址变量mufus_address被反复提及。通过卖家的反馈,我们还原了事件核心:

多个账号填写了同一家税代服务机构提供的“注册地址/退货地址”。这家机构出于效率或成本考虑,给不同客户分配了完全相同的地址字段。

在亚马逊后台,这种“高度相似地址结构”被系统识别为“疑似强关联”,触发风控。

某位欧洲站卖家在社群中自述:“我们的几个品牌账号全用那家税代公司的地址,之前用得好好的,结果这次一起被扫了。”

这不是偶然,也不是孤例。

二、关联的边界在哪里?

从卖家的角度看,多个账号共用一个地址(尤其是税代提供的)似乎无伤大雅。但对亚马逊来说,这正是构成“账号关联”的核心变量之一。

亚马逊风控系统识别逻辑中,以下行为高危:

多个账号填写相同注册地址或退货地址

使用同一个海外仓地址(Fulfillment Address)

IP、MAC、Wi-Fi 网络交叉登录多个账号

信用卡、收款账户、法人身份存在重合

本次事件中,问题的严重性在于:大量卖家无意中踩中了“地址共用”的红线,而这正是亚马逊近年来重点监控的项目。

三、处罚后果轻则限流重则封店,“小号矩阵”难逃法眼

我们梳理了被扫账号的共同点,发现处罚手段主要集中在以下几个层级:

一级惩罚:Listing被限流,广告无法投放,流量骤减

二级惩罚:销售权限被暂停,店铺被冻结,资金无法提现

三级惩罚:永久封号,系统判定“主号+马甲号”操纵市场

这背后反映的是平台对“账号矩阵打法”的零容忍——亚马逊并不关心你是否是同一运营人,只看“行为维度的一致性”。

别低估系统的智能程度,也别高估人工申诉的恢复概率。

一旦被标记为“强关联”,申诉成功率低至个位数,且容易被“二次复审”驳回。

四、如何自查账号,避免被误伤?

对卖家来说,与其事后申诉,不如提前体检。以下是必须重点检查的五个维度:

1. 地址信息是否唯一

注册地址、退货地址、发货地址是否存在重复?

是否使用了被多人共享的“税代地址模板”?

是否能为不同账号提供独立、分隔清晰的物理地址?

2. 网络与设备是否独立

同一个IP是否登录多个账号?

是否存在多人共享Wi-Fi、浏览器指纹等行为?

是否频繁切换设备或VPN节点?

3. 金融账户信息是否交叉

信用卡、收款账户、VAT信息是否唯一绑定?

是否无意间共用过虚拟卡、旧账户?

4. 海外仓与物流信息是否重叠

是否多个账号公用一个海外仓地址?

退货地址是否为第三方统一代发点?

5. 后台操作行为是否重合

是否不同账号使用同一台电脑频繁操作?

有没有操作过同一Listing、重复上新同款产品?

在亚马逊的生态里,“安全”永远是运营的前提。不少卖家在账号创建初期因为图省事、靠近路,踩了很多埋得极深的坑。而这一次**“地址变量”引发的集体风控**,本质上是平台对规则强化的又一次警告。

记住,合规是护城河,稳定才是增长的基础。

下一次扫号什么时候来,我们不知道。但当它来的时候,你能不能全身而退,取决于现在的每一步决策。

如需更多关于亚马逊账号合规、欧洲站VAT注册与系统搭建的建议,欢迎加群交流或关注后续深度文章。