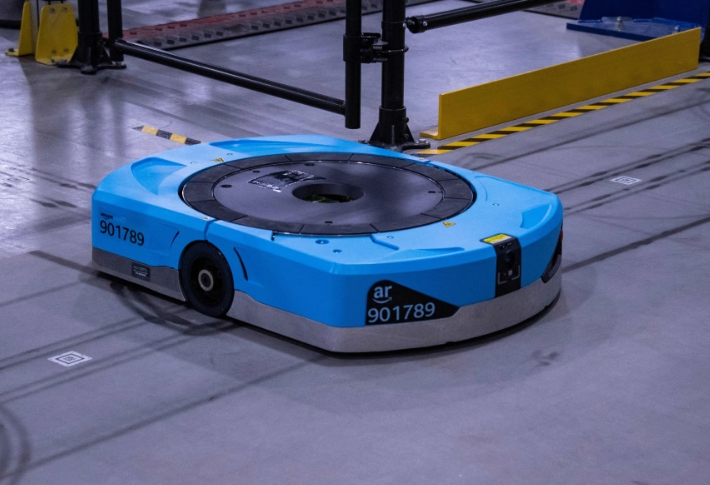

在2025年夏季正式启动大促季节前,亚马逊公布了一项重要数据:其全球配送中心部署的机器人设备已突破100万台。这一数字不仅刷新了亚马逊自身的自动化运营纪录,也进一步确认其在全球电商履约网络中的技术领先地位。

据《Quartz》6月最新报道,亚马逊目前在全球范围内拥有超过100万个活跃机器人单元,主要用于货架搬运、订单拣选、包装协同等核心仓储任务。该数字远高于其他电商平台或物流运营商,使其成为目前全球最大的移动机器人运营商。

自动化加码背后,也有“人力变量”的现实背景

亚马逊持续投入机器人系统的背后,除了提效和节约成本,还与人力运营的复杂性和不确定性有关。

近年来,亚马逊在欧美地区频繁遭遇员工抗议事件。例如:

2023年Prime Day前夕,美国多个配送站点员工发起“工作慢节奏抗议”,呼吁提高仓储员工薪资与安全标准;

2024年年末,德国、法国等站点物流员工联合罢工,部分订单配送延迟;

在英国、加州、纽约州,员工多次就“加班时长”、“AI系统监控行为”等提出集体申诉;

2025年初,芝加哥一处亚马逊配送站因“机器人高密度作业区域缺乏人类避让警示”被员工工会提出申诉。

虽然这些抗议多数持续时间有限,影响也相对局部,但其释放出的信号是明确的:依赖大规模人力调度的传统模式越来越难以支撑亚马逊高频、高强度的订单履约需求。

因此,强化机器人系统的作用,也可视为亚马逊构建更具抗扰性与低风险物流体系的一部分。

自动化布局支撑大促物流调度弹性

亚马逊此次披露这一数据的时机,正值Prime Day大促筹备期。作为亚马逊全年最大的销售节点之一,Prime Day期间的订单处理能力直接影响用户满意度与卖家信心。

自动化的仓储系统可在以下几方面提升调度弹性:

提升仓内作业速率

自动拣货+智能路径规划,能在短时间内完成更多SKU的出库动作。缓解人力压力

在旺季避免“临时用工”短缺对订单履约造成影响,降低运营波动性。加强区域调配效率

自动化系统配合算法调度,可实现商品在不同仓间的快速转移,提高整网协同效率。提高库存可视性与准确性

机器人实时反馈位置与作业数据,帮助仓储系统更好完成库存管理,减少错发漏发。

未来趋势:人机混合协同为主流形态

尽管机器人数量不断增长,但亚马逊并未完全替代人工,而是以“人机协同”为核心架构——机器人负责重复、重体力与高频动作,而人类员工仍承担质量审核、复杂判断、例外处理等任务。

例如新型Proteus机器人具备安全避障功能,可在员工身边移动,大幅降低人机交叉作业风险;而Sparrow等智能手臂已逐步应用于精细打包环节,提升效率的同时确保包装标准。

这种人机结合的自动化架构,也为应对突发流量与不可预测订单高峰提供了更强的系统韧性。

未来,随着Prime Day、Back to School等关键促销节点临近,这套机器人主导的系统将再次面临大规模订单压力的实战检验。